神社・お寺の参拝方法なんて「気持ちが大事なんだよ!」と、鐘を力いっぱい鳴らして、お賽銭をポーンと投げ入れ、パンパンッと雑に手を叩き、願い事をして帰る。寺社巡りをしているとこんな人に遭遇することがよくあります。男性女性に差異はありません。

参拝方法、作法に関しては、親切に本殿や本堂前に掲載されている場合もあります。

そう、正しい参拝方法が実はあります。

神社とお寺の参拝方法の簡単な違いです。

二礼二拍手一礼

<お寺の参拝方法>

合掌して一礼、祈願後一礼

※手は叩きません。

神社・お寺に参拝に行く時の持ち物や服装

神社・お寺に参拝に行こうと思う時は、人それぞれ、いろんなタイミングがあるものです。

- 初詣

- 各種祈願、ご祈祷

- お清め

- リセットなど

その都度、目的が異なり、誰かと参拝に行ったり、1人で参拝に行くこともあると思います。

どんなものを持ち歩くと良いのでしょうか?

神社・お寺の参拝に必要な持ち物

神社・お寺に参拝に行くのに必ず必要なものというものはありません。しかし、神仏に礼を尽くすのであればこそ、必要なものはあると思います。

2.お賽銭

3.本格的に参拝するなら

3つの項目に分けて解説します。

1.気持ち

絶対にこれを持っていないと参拝に行ってはいけない。というルールはありません。

何よりも大切なものは、

神様や仏様とご縁を紡ぎに行くという気持ちです。

2.お賽銭

お賽銭は、神社・お寺に対する”敬意”です。

日本人は、すぐゲン担ぎで、ご縁がありますようにと5円、二重のご縁がありますようにと25円などのお賽銭を用意しがちですが、神社・お寺に対する敬意とは、神社・お寺を管理してくださる方への寄付金です。

金額で神様や仏様が願い事を叶えてくれる、叶えてくれないという意味ではありません。

可能であれば、500円以上のお賽銭ができるとお役に立ててもらえるのではないでしょうか。

3.本格的に参拝するなら

本格的に神仏に礼を尽くして参拝がしたい。そう考えるあなたに持って行くとよい持ち物をご紹介します。

先に、気持ちとお賽銭には触れたので、それ以外の持ち物のご紹介です。

手水舎で手と口を清めた後に拭くために持ち歩きましょう。

塗香

香りを神様や仏様に捧げることで、清めや祈りの意味を持ちます。使い方は、手に適量取り、頭から足まで全身を清めます。

線香・ろうそく・ライター

ご本殿、ご本堂には、線香とろうそくを灯す場所があります。供養や功徳の意味もあり、神様・仏様とより近くご縁を紡ぐことができるとされています。ろうそくは、本殿・本堂に近い方から、線香は、中心へ置くようにしましょう。

御朱印帳

あなたが自分の足で巡った証である御朱印を集めていくことができます。最近では、とても凝った御朱印もありますが、御朱印の意味は、参拝した神社やお寺の記念品というよりは「お守り」です。できれば、神社用とお寺用に分けると良いでしょう。

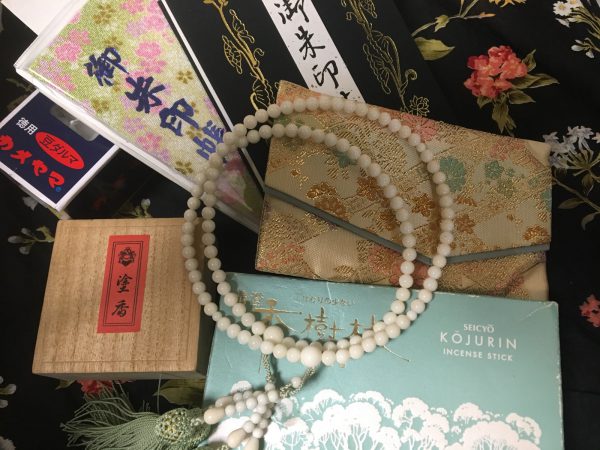

実際に私が持ち歩いているものです。

▼ ▼ ▼

塗香は、とてもいい香りで落ち着きますよ。

簡単にネットでも手に入ります。

このお線香は、白檀の良質な香りがして、持ち歩くのにもいい香りがしておすすめです。

次に神社やお寺の参拝に好ましい服装の話をご紹介します。

神社・お寺の参拝に好ましい服装

神社・お寺の参拝に服装の決まりはありません。

ですが、聖域である神社・お寺の中に入るにあたって、過度な露出やピンヒールで行くのはやめましょう。

木もたくさん生えているので、夏場であれば、虫に刺されることも十分に考えられます。

かかとの開いたサンダルやピンヒールを吐くことで、玉砂利や土などに穴を開けてしまう恐れもあります。

場合によっては、あなた自身の怪我にも繋がるかもしれません。

また、奥の院があるような大きな神社やお寺では、どちらかと言うと登山に近いような場所もあります。

歩きやすい靴、動きやすい服装が好ましいことが多いです。

本格的な参拝を計画されているのなら、トレッキングポールを持っていると便利です。

余談ですが、伊勢神宮の御垣内参拝に行く場合には、ドレスコード(正装)という決まりがあります。

普段、一般の人が入れない正式参拝をすることを言います。

正式参拝するには、伊勢神宮崇敬会への入会の必要があります。

また、伊勢神宮にて、遷宮の寄付金を収めます。

※正装とは、礼服または着物です。

神社・お寺の参拝方法

神社やお寺の参拝方法は、共通している作法とそれぞれの参拝方法があります。

まずは、共通している作法からお話します。

神社ならば、鳥居、お寺ならば、山門をくぐって境内に入っていきます。

その際には、一礼をしてから通ります。(帰りも同じです)

この時、鳥居(山門)の中心から見て、外側にある足から、中に踏み入れるようにしましょう。

真ん中は神様の通り道とも言われるので、可能な限りは、左右のどちらかに寄って歩きましょう。

次に

まず目指すものは…御本殿でも、ご本堂でもなく

手水舎です。

一杯の水をすくいます。

左手を清めます。

次に右手を清めます。

左手に水をすくい、口をすすぎます。口元を隠すとマナーが良いです。

(柄杓に直接口をつけないこと)

そして、もう一度、左手を清めます。

最後に、柄杓を立てて、使った柄杓を清め終わります。

この一連を一杯の水で行います。

ここからは、神社とお寺の参拝方法を分けてご紹介します。

神社の参拝方法

ろうそくを灯せるところでは、火を灯しましょう。

一礼しましょう。

お賽銭を入れます。

投げ入れることがないようにしましょう。投げ入れるということは、神様にお金を投げつける行為と同じです。

鈴のあるところでは、鳴らしましょう。

多くのところでは、

二礼二拍手一礼

住所と名前を伝え、日頃の感謝や願いを伝えます。

おみくじを引く場合は、その旨も伝えてきてくださいね。

一礼します。

(右側に立っている場合は、回れ右。左側の時は、回れ左で仏様にお尻を向けないように注意しましょう)

お寺の参拝方法

ろうそくに火を灯し、お線香に火をつけましょう。

一礼しましょう。

お賽銭を入れます。

投げ入れることがないようにしましょう。投げ入れるということは、仏様にお金を投げつける行為と同じです。

鐘がある場合は、鐘を鳴らしましょう。

私は、3回鳴らすことが多いです。

指示板がある場合は、それに従いましょう。

真言宗のお寺だと、真言が掲示されていて唱えるように書かれていることが多いです。

合掌しながら一礼します。

住所と名前を告げ、日頃の感謝や願いを伝えます。

おみくじを引く場合は、その旨も伝えてきてくださいね。

一礼します。

(右側に立っている場合は、回れ右。左側の時は、回れ左で仏様にお尻を向けないように注意しましょう)

まとめ|神様・仏様とご縁を紡ぐ寺社巡りで心清らかになろう

神社・お寺の参拝方法は、文字で読むと難しそうに感じるかもしれませんが、

■お寺…合掌+一礼(手は叩かない)

この2つを覚えておいてください。

お願いごとの誤解として、「神様・仏様は何も叶えてくれない」と仰る方がいらっしゃいます。

神様も仏様も努力をする人が大好きで、そういう方を応援してくださる存在です。

言えば何でも叶えてくれる魔法使いではありません。

寺社巡りをしていると、ご祈祷が丁度始まる時間に居合わせることがあると思います。

直接ご祈祷をあげていただかなくとも、太鼓の音や鈴の音で身も心も浄化されるような気持ちになるものです。

そんな場面に居合わせた時は、神様・仏様があなたのことを応援してくださっているのだなぁ。有難い。と感謝の意を抱いて、参拝されると良いと思います。

鳥居や山門をくぐり、聖域に入るだけで、知らず知らずのうちに溜まった汚いオーラさえも浄化していただけるものだと思います。

身も心も浄化されれば、とても清らかな心になり、また頑張ろうという活力が湧いてくるものです。

神様・仏様へ感謝の意を忘れずに伝え、頑張りたいことを応援していただけるように願う。

そのご縁を紡ぐためにも礼儀を忘れずに背筋をピシッと伸ばして、行ってみたいな。行ってみようかな。と直感で思う神社・お寺に出掛けてみてください。

きっと、良縁を結んで帰ってこれると思います。